前回のコラムで、従業員のウェルビーイングの実現が経営課題である、と述べました。従業員のウェルビーイングを実現する5要素とは、以下でした。

- 心理的安全性の高い環境で、やりがいや働きがいを感じる

⇒企業理念や目標に共感する、それらが自己の役割との連動している、承認する風土がある - キャリア形成やスキルアップの機会を通じて、自己実現ができる

⇒学びの機会がある、自立的キャリア形成ができる、スキルや知識が可視化されている - 経済的自立ができ、福利厚生が充実している

⇒納得性の高い評価・報酬制度が運用されている、選択性の高い福利厚生制度がある - 健康安全への環境が整備されている

⇒身体的・精神的健康に配慮されている、休暇・休業がとりやすい - 柔軟な働き方が実現できる

⇒ライフワークバランスが維持できる

今回は上記のうち、「5.柔軟な働き方が実現できる」に対する取り組みを企業が行うことによって、どのようなメリットがあるのか、ついて考えます。「柔軟な働き方の実現」を企業が果たさねばならない理由は、今年4月に続き、10月にも育児・介護休業法が改正され、「柔軟な働き方を実現するための措置を行うこと」が企業に義務づけられることにも起因します。

企業に義務付けられる点をまとめると、

①始業や終業時刻の繰り上げ・繰り下げ対応、テレワークの導入、企業独自の休暇制度設定や短時間勤務制度など、企業が実施可能な制度を決定し、社内に周知すること、

②妊娠や出産を申し出た時に加え、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員が利用できるようすること

③並行して、勤務時間帯や就業場所などの意向も聴取すること

以上がポイントです。

一方、今年度は柔軟な働き方を推進する企業に対して助成金も拡充されています。助成金のコースには育児のみにかかわらず、介護家族を抱える従業員への措置や女性の健康課題との両立に対する支援コースも含まれていますので、これを上手に活用することもお勧めしたいです。

ただ助成金受給はあくまでも、経営課題に取り組んだことへのご褒美であり、企業にとって目的ではありません。

では、なぜ企業が柔軟な働き方推進に取り組むのかというと、“人財確保のためである”といえます。

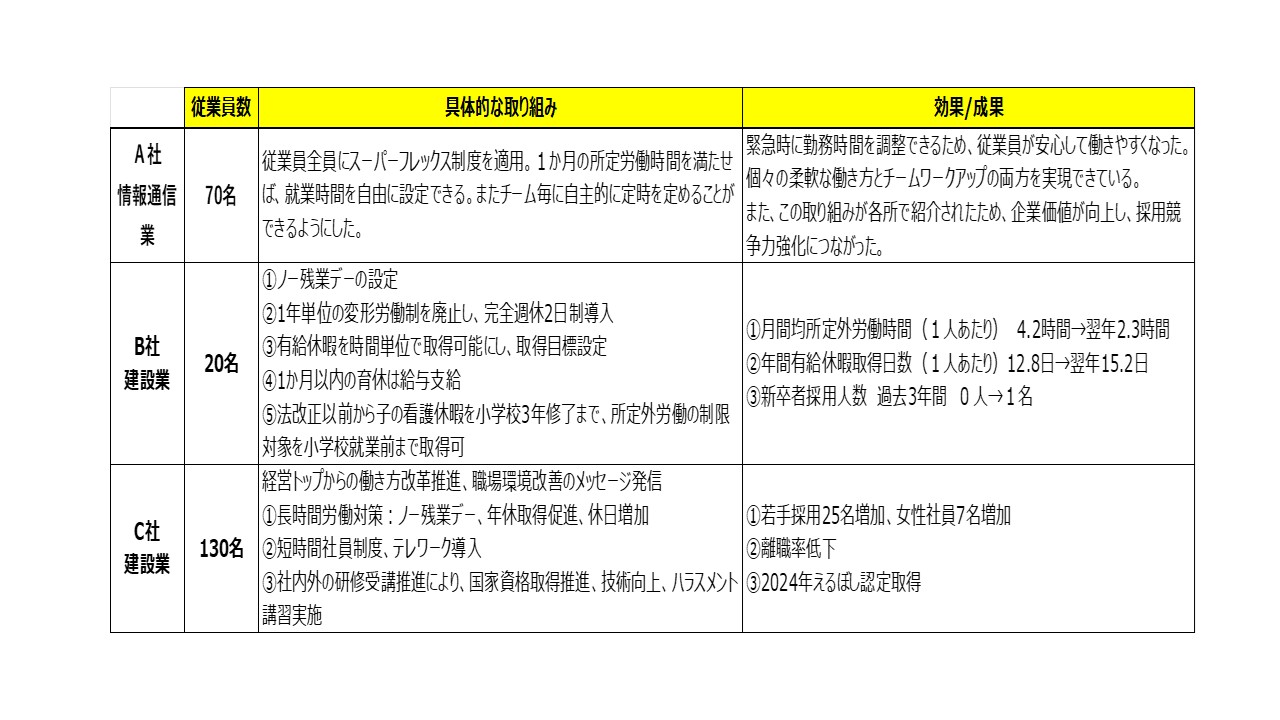

ご参考までに、以下に企業独自の方針に基づき柔軟な働き方の制度や措置を実施している事例の一部をご紹介します。(出典:厚生労働省『働き方改革』わが社の実践記録)

これらはいずれも、従業員100名前後の中小企業の事例です。

柔軟な働き方制度は、人財や資金力が豊富な大企業のみが実施可能な取り組みではなく、経営陣や人事部と従業員の距離が近く、従業員1人1人の働き方を把握しやすい中小企業こそ、実践できる課題ではないでしょうか?

自社が実施できる施策は何か、どのようにすれば社内に定着できるのか、中小企業こそ従業員と対話しながら検討する場をつくりやすいのではなかいと考えます。

そして制度運用後は利用者事例を社内で共有、さらに利用しやすくするために制度をブラッシュアップしながら定着させていく、このような手順ですすめていくことはさほど難しくはありません。

また、社内に定着後は従業員にとっていかに働きやすい会社であるかを社外にも発信する材料になります。

つまり、従業員の「柔軟な働き方」を実践することは、離職者を減らし、人材募集時に優位なPRポイントをつくることにつながるのではないでしょうか?

人財確保のために実施可能なことを少しずつ増やして、自社の魅力を強化しませんか?

弊社では、各種サーベイやコンサルティングを通じ、人事や組織に関する問題解決のサポートをさせて頂いています。上記についてご質問や詳細な説明をご要望の場合は、当サイトのお問合せ画面をご利用下さい。👉お問合せ | HRDコンサルティングオフィスWebサイト (hrd-cs.co.jp)